海洋環境に関心を持つ多くの方が、汚染や科学物質による海底への影響について疑問を抱いているでしょう。実際のところ、30年以上前に製造が中止されたにも関わらず、PCBやDDTといった有害な化学物質が現在でも深海の生態系を脅かし続けています。

このような汚染された海底に潜む科学物質の脅威は、想像以上に深刻な問題となっており、世界最深の海溝からも検出されるほど広範囲に及んでいるのです。一方で、海底汚染を引き起こす科学物質への対策も国際的に進められており、条約による規制や浄化技術の開発が行われています。

本記事では、製造中止から長期間経過した化学物質がなぜ海底汚染を継続させているのか、その実態と対策について詳しく解説していきます。

この記事の要点

- 30年前に製造中止されたPCBやDDTが現在も海底を汚染している実態

- 残留性有機汚染物質(POPs)の特徴と深海への到達メカニズム

- 世界最深の海溝でも検出される化学物質汚染の深刻さ

- 国際条約と環境対策による汚染物質処理の現状と課題

汚染された海底に潜む科学物質の脅威

製造中止から30年経っても残る深刻な問題

製造が中止されてから数十年が経過した現在でも、海底に蓄積された化学物質は分解されることなく環境を汚染し続けています。海洋研究開発機構(JAMSTEC)の調査によると、深海性二枚貝から残留性有機汚染物質が検出され、過去30年間の汚染実態が明らかになりました。

特に問題となっているのは、1970年代に製造が禁止されたPCB(ポリ塩化ビフェニル)です。この化学物質は水中で分解されにくい性質を持っており、有機物と結合して最終的に海底に沈積していくのです。

ただし、近年の環境対策により2010年以降で汚染量の減少が見られるという希望的な変化も確認されています。しかし、完全に汚染が除去されるまでには、まだ長い時間が必要となるでしょう。

PCBやDDTが引き起こす海洋汚染の実態

PCBとDDTは、共に残留性有機汚染物質(POPs)に分類される化学物質で、海洋環境に深刻な影響を与えています。これらの物質は分解されにくく、食物連鎖を通じて生物体内に蓄積される特徴があるのです。

DDTは1940年代から農薬として広く使用されていましたが、1970年代に多くの国で使用が禁止されました。一方、PCBは電気機器の絶縁材料として利用されていたものの、1972年から新たな製造が停止されています。

これらの化学物質が海洋に流入する経路は多岐にわたります。大気中に放出された物質が降雨によって海に運ばれるほか、河川を通じて直接流入することもあるでしょう。また、廃棄物の不適切な処理により、土壌から地下水を経由して海洋に到達するケースも報告されています。

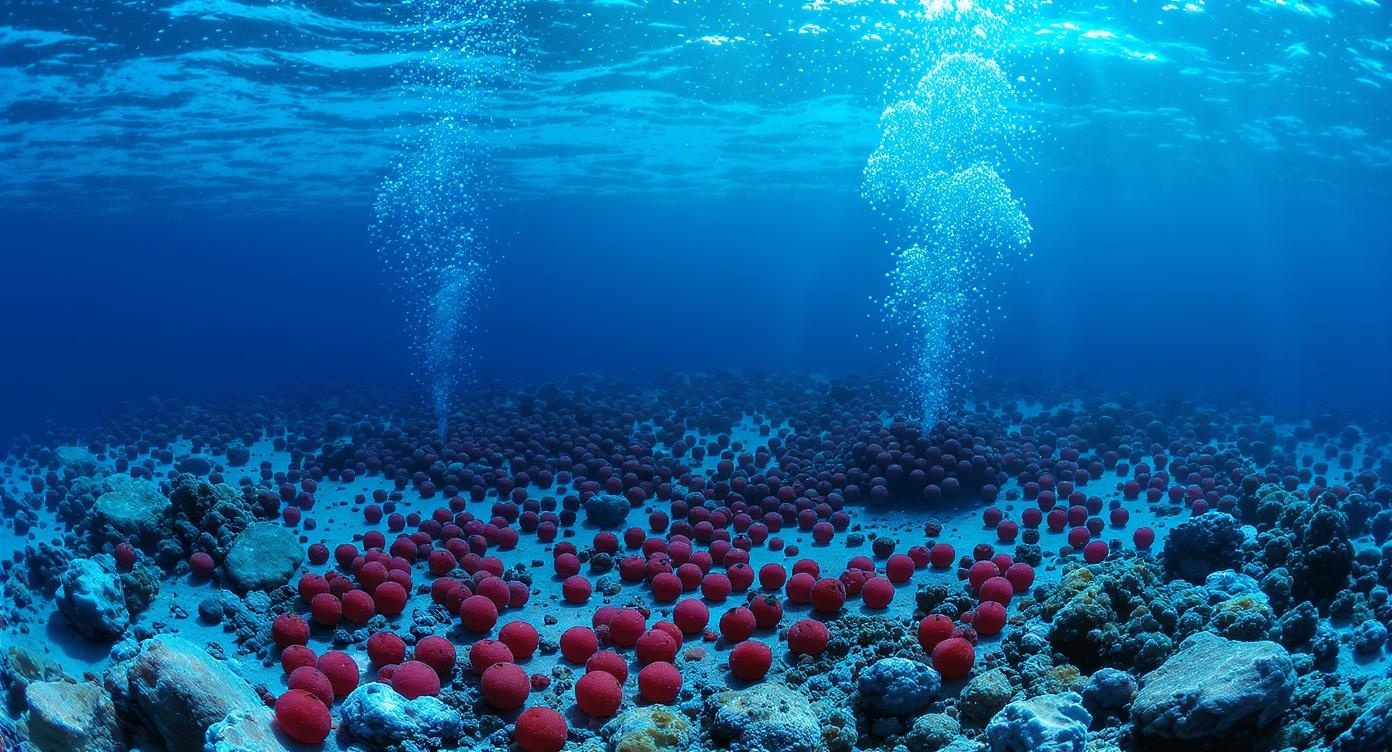

世界最深の海溝でも検出される有害物質

驚くべきことに、人類が到達困難な世界最深の海溝においても、これらの有害化学物質が検出されています。アタカマ海溝での調査では、水深6000メートルを超える深海からPCBが発見され、人為的な環境汚染が地球の最果てにまで及んでいることが明らかになりました。

深海への汚染物質の輸送には、マイクロプラスチックが重要な役割を果たしています。海洋を漂うマイクロプラスチックにPCBが吸着・濃縮され、海生生物による誤食と食物連鎖を経て海溝底にまで到達する可能性が指摘されているのです。

こうした深海汚染の発見は、海洋汚染の規模が予想以上に広範囲であることを示しています。深海は従来、人間活動の影響が少ない清浄な環境と考えられていましたが、実際には汚染物質の「最終的なたまり場」として機能していることが判明したのです。

残留性有機汚染物質(POPs)の特徴と危険性

POPsは「Persistent Organic Pollutants」の略称で、環境中で分解されにくく、生物体内に蓄積しやすい有機化学物質の総称です。これらの物質は毒性、難分解性、生物蓄積性を有し、大気や水を介して国境を越えて移動する特徴があります。

主要なPOPsには、PCB、DDT、ダイオキシン類、クロルデン類などが含まれます。これらの物質は心疾患、代謝異常、がんの発生原因となるほか、生殖機能や免疫機能にも悪影響を及ぼすとされているのです。

POPsの最も深刻な問題は、その残留性にあります。環境中に放出されると数十年から数百年にわたって分解されず、生態系に長期間影響を与え続けます。また、脂肪組織に蓄積されやすい性質により、食物連鎖の上位に位置する生物ほど高濃度で汚染されるという生物濃縮現象が起こるのです。

海底汚染を引き起こす科学物質への対策

国際的な規制と条約による製造禁止措置

POPsによる地球規模の汚染問題に対処するため、2001年にストックホルム条約が採択されました。この条約は「POPsに関するストックホルム条約」として知られ、2004年に発効して現在180か国以上が締約しています。

条約では、POPsの生産・使用の廃絶、排出削減、適正処理等の対策が国際レベルで規定されています。対象物質は段階的に拡大されており、現在では30種類以上の化学物質が規制の対象となっているのです。

日本でも1973年に化学物質審査規制法(化審法)が制定され、PCBのように環境中で分解しにくい化学物質の製造や輸入が規制されました。また、2005年にはPOPs処理特措法が施行され、PCB廃棄物の適正処理が義務付けられています。

現在も続く浄化作業と処理の現状

製造中止から長期間経過した現在でも、既存のPOPs廃棄物の処理作業が継続されています。特にPCB廃棄物については、高温焼却処理や化学分解処理などの技術が開発され、専用の処理施設で安全な無害化処理が行われているのです。

ただし、PCB廃棄物の処理には高度な技術と多額の費用が必要となります。処理作業中の作業員の安全確保や、処理施設周辺の環境監視も重要な課題となっているでしょう。

海底に蓄積された汚染物質の直接的な除去は技術的に困難な状況です。現在の対策は、新たな汚染源の遮断と、自然分解を待つ長期的なアプローチが中心となっています。一方で、汚染水の浄化技術については凝集助剤を用いた処理方法などが開発され、実用化が進んでいるのです。

食物連鎖を通じた人体への影響リスク

海底に蓄積されたPOPsは、食物連鎖を通じて人体にも影響を及ぼす可能性があります。海底の堆積物中に存在する汚染物質は、底生生物によって取り込まれ、それを捕食する魚類、さらにその魚類を食べる大型魚類へと濃縮されていくのです。

特に深海性の二枚貝や魚類では、浅海域の生物よりも高濃度のPOPsが検出されるケースが報告されています。これは深海が汚染物質の最終的な蓄積場所となっていることを示しており、深海魚介類の安全性について注意深い監視が必要となるでしょう。

人体への影響としては、POPsが内分泌かく乱作用を持つことが知られています。微量であっても長期間の摂取により、生殖機能への影響、免疫系の異常、発がんリスクの増加などが懸念されているのです。

未来世代を守るための環境保護対策

現在の汚染状況を改善し、未来世代への負の遺産を最小限に抑えるため、包括的な環境保護対策が必要です。予防原則に基づき、新たな化学物質の環境への影響を事前に評価し、安全性が確認されない物質の使用を制限することが重要となります。

技術革新による代替物質の開発も進められています。PCBに代わる絶縁材料や、DDTに代わる安全な農薬の開発により、環境への負荷を大幅に削減できる可能性があるでしょう。

また、環境監視体制の強化も欠かせません。海洋環境モニタリング調査を継続的に実施し、汚染物質の動向を把握することで、効果的な対策を講じることができるのです。国際協力による情報共有と技術協力も、地球規模の汚染問題解決には不可欠な要素となっています。

まとめ

30年前に製造が中止されたPCBやDDTなどの化学物質による海底汚染は、現在でも深刻な環境問題として継続しています。これらの残留性有機汚染物質は、分解されにくい性質により世界最深の海溝まで到達し、食物連鎖を通じて生態系全体に影響を与えているのです。

国際的な規制強化と処理技術の進歩により汚染量の減少傾向は見られるものの、完全な解決には長期間を要します。未来世代のために、継続的な環境監視と予防対策の強化が求められている状況です。

コメント